「自分たちにないものを引き込まないと、今より上には絶対に行けない。」

―次に、写真集についてお聞きします。2013年に出版社・RONDADEから初めての写真集「study」を出版されました。2014年の「this year’s model」、そして最新作「photocopy」と、すべてRONDADE 佐久間磨さんとのタッグです。佐久間さんとはどのような出会いだったんでしょうか。

伊丹:佐久間さんはtumblrでぼくの写真を見つけてくれたんですよね。最初は音楽CDのジャケットに写真を使いたいということでお会いして、お話ししてたら写真集を作りたいって言ってくれて。ぼくは当時すでにZINE(「MAZIME」)を作っていて、100冊くらいはすぐに販売できるようになっていたんですが、同時に限界も感じていたんです。資金的な問題もあるけど、選ぶときの自分の手癖というか、4冊くらい作るとだんだん自分がどんな写真を選ぶかわかってきてしまう。自分以外の他者の目が入らないっていう不満があったんですね。そんな時に佐久間さんから写真集を作りたいって言ってもらった。でも、自分としては自分の写真の何がいいと思ってもらえてるのかがわからない(笑)それならいっそ、全部お任せしてしまおうと。撮った素材を佐久間さんに一切合切お渡しして、完成までなにもタッチしないでできたのが「study」なんです。

佐久間磨(以下、佐久間 ):ぼくはそれまで音楽業界での経験が長かったんだけど、伊丹さんの写真を見て、直感でこの人は売れる可能性があるなと思いました。当時は本を作ったこともなくて、印刷もあまり詳しくなかったし、本に関しては素人同然だったんです。伊丹さんもまだそれほど名前も知られていなくて、自分でZINEを出している状況だった。でもぼくは経験上、他人の目線が入ると作品は変わるってわかっていたので、「あなたの写真のいいところをぼくが解釈するから任せてください」と写真をぜんぶ受け取って、編集もぜんぶぼくがやりました。一般的な写真集、つまり一冊でストーリーがあったり感情の起伏を盛り込んだりするのとは違うタイプのものを作ろうと思ってやったのが「study」です。ドイツのデザイナーに頼んで、でかいポストイットみたいな、本の綴じてる部分が簡単に剥がれてしまう装幀にしました。めくって見ているとすぐに壊れてしまう、“本=頑丈”という概念からはかけ離れた写真集でした。完成して発売したら国内ではまったく反応がなくてね(笑)。でもベルリンに持っていったらあっという間に完売した。それからは反響も増えていって、これで伊丹さんのいい部分を掬いとれたという感触を得ましたね。

伊丹:完成した写真集を見ると、自分だったらぜったい選ばない写真、考えない並びなんです。ああ、他人は自分の写真のこういうところを面白いって思うのか、という発見がありましたね。「study」がきっかけでIMAという写真雑誌の若手写真家特集に選んでもらったんですが、編集長の太田さんに「デザインがとても上手だね」と言われたのがとても印象に残っています。じつは写真集ができる以前に、ぼくは太田さんに自分の写真の束を見せてるんですけど、その時はあんまりピンときてないみたいだった。それが他者の目線で編集、デザインされた結果、作品の見え方がガラッと変わったんですね。

―2作目の「this year’s model」も同じ作り方ですか?

伊丹:いや、撮り方も作り方も変わりました。「study」以降、撮ったそのものが、写真で見ることで違ったものに見える“写真の異化作用”をさらに研ぎ澄ませていこうとした結果、視界の1点に向けて集中して撮るようになって、被写体との距離感が近くなったんです。あまり好きな言い方ではないですが、写真がよりグラフィックに、より抽象的になっていきました。

佐久間:1回目って勢い、ノリ、ファーストインプレッションで作るんですけど、2作目はジレンマに陥るんですよ(笑)前作を超えるものを作らないと、人は納得しないですよね。「study」では量より質、できるだけ少ない枚数で伊丹さんの写真のよさを見せようと、削ぎ落とす作業をじっくりやったけど、2作目の「this year’s model」は“シャッフル”ですね。デザイナーのedition nord 秋山伸さん、ぼく、伊丹さんの3人で、100枚くらいの写真の束を広い場所に並べて、本の見開きに並べる2枚の組み合わせの面白さで選びました。編集というより、見た目の面白さ、目の力を信じて偶然性にまかせたんですね。そこの並びに意味はない。意味を消すためにあえて偶然性を選択したわけで、デザインしてるようで、デザインしていないようで、実は非常にデザインしたという(笑)

伊丹:知らないでこの写真集を見たヨーロッパの写真家なんか、写真の並びの意味をいろいろ考え抜いてくれて「この組み合わせはこういう意味なんだろう?」言ってきますからね。いやいや、実はトランプみたいに並べて選んだと説明しても信じてもらえない(笑)だから、いかに偶然性を作り出して、それを自分たちでキャッチできるかが大事だと思うんです。デザイナーの秋山さんは、普段デザインするとき、中身(掲載作品)にはタッチしない方なんですよ。中身を選ぶのは作家の仕事だと考えているから。でも、1作目を作って、自分たちにないものを引き込まないと今より上には絶対に行けないとわかっていたから、無理やりお願いして写真を選ぶところから参加してもらったんです。この考えは新作「photocopy」でも同じですね。

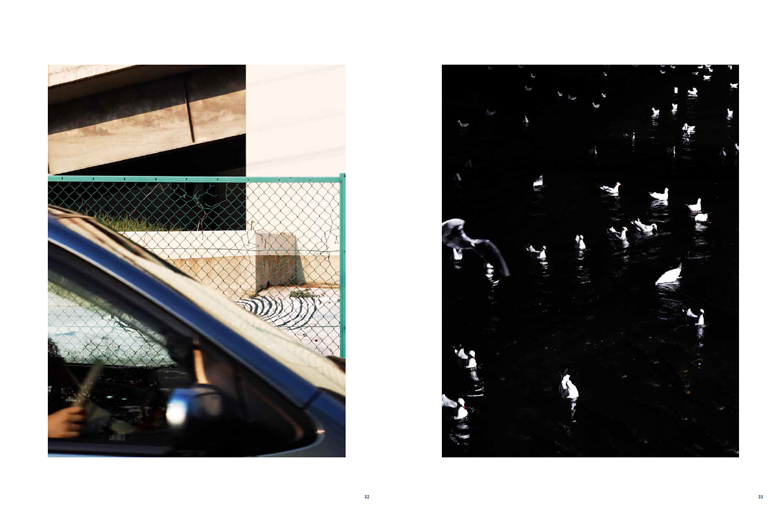

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊)より

―写真集を作るごとに、写真の撮り方、向き合い方も進化させているわけですね。では新作「photocopy」について教えてください。前作からどのような進化があるんでしょうか。(※インタビュー時、写真集は未完成)

伊丹:2作目を作って、さあ次はどうしようかと考えた時に、やはり自分たちにないものを他者から掴み取りたい、という気持ちは変わっていません。ただ、今までは自分の写真を“素材”として、他者(編集者、デザイナー)がどんな形にするかを見てみたいという思いがすごく強かったんですけど、この先もっと別のところに行きたいと思った時に、もう一度、最後まで自分で責任をもって構成しなければいけない時期に来ていると思ったんですね。委ねていたものを、全部自分で背負ってみなければいけないなと。あと一番意識しているのは、これまでの作品で背負ってしまった“伊丹豪=グラフィカル、デザイン的、色の要素が強い”、といったイメージをひっくり返すこと。実際、自分の写真が持つ側面の一つではあるのだけど、勘違いされてるというか、自分としてはそんな軽い話じゃないぞと。元々日本の写真史に連なりたいと強く思って写真をやっているのに、どこか写真とは離れて見られている感じがあって、それをひっくり返したいという思いがとても強いですね。

―そういった意識は当然撮影する作品にも反映されると思いますが、今作で変わった、あるいは変えた点はありますか?

伊丹:一回自分の手癖を壊す必要があると思って。前回は物理的な距離を縮めて抽象化することで作品を成立させてきたけど、じゃあ今回は逆にどんどん引いてみようと。ぼくは今まで被写体との距離が近くても遠くても、つまりミクロでもマクロでも写真は一緒だ、ということをよく言ってきたんです。でもその割には一定の距離で撮ったものが多かった。なので、どんどんレンジを広げて、その中で伊丹豪の写真のフィーリングを備えているものをどれだけ撮れるか、ということにチャレンジしています。今までのイメージを裏切りつつ、すごく写真的で、かつ強い写真を出したいんですね。でね、ギリギリまで撮影を続けているんですけど、じつは今回、今まで撮りたくても撮れなかった、到達出来なかったところに少しタッチ出来たんじゃないのか、という写真がある。荒木さんの言葉を借りると“彼岸’’ と“此岸’’ があって、そういう意味でははじめて、少し“彼岸’’ が写ったんじゃないかなと感じてる。凄い感覚的なことではあるけど、それは少し怖くもある。なぜなのか考えてるけど。

佐久間:それね、ぼくは伊丹さんの根幹にあるものだと思うんですよ。グラフィカルとか言われてるけど、実は“あっち側”の存在を信じてる人間ですよね。

伊丹:ああ、確かにそうかもしれない(笑)

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊)より

―今作はさらに新しい試みとして、写真集の制作過程で大阪、名古屋、東京をワークショップやトークイベント形式で巡回し、一般の人たちにも掲載作品のセレクトに参加してもらうというかなり異色な作り方をされていますが、その意図を教えてください。

伊丹:制作過程を公開するのは、とにかく完成のギリギリまで粘って貪欲に新しいアイデアを取り込みたいからなんですね。さっきも言ったように、自分以外の他者から自分たちにないものを掴みたい。その一点です。ワークショップをやる前と後とでは、自分のテンションもはっきり変わってくるし、トークイベントで出た言葉やその場の空気を肌で感じることで、もう少しこういう要素が入った方がいいんじゃないか?という思いも生まれる。それをどう写真にしたらいいか、ひたすら考えてますね。

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊)より

―名古屋(C7C)のワークショップ&トークイベントでは、作家の伊丹さん、編集の佐久間さん、そしてデザイナーの秋山さんのやりとりを会場の全員が共有することで、一つの写真集が生まれる瞬間に立ち会った高揚感がありました。参加者一人一人も、写真家や編集者、デザイナーの意図を深く知ることで、伊丹さんの写真を観る目が明らかに変わっていましたね。その場で写真集を予約した人もたくさんいました。

伊丹:売るっていうのは、お金の話だけではぜんぜんなくて、自分の作品が他人にどう見られて、どういう人が買ってくれるのかを直に触れることで得られるものの大きさってすごいんですよ。作品を作ることと売ることへのエネルギーのかけ方はほとんど同じです。写真集を売るにために、どうやって見てもらって、見た人にどういう反応が起きて、それがどう変わっていくか。売ること、売った先のことも取り込んで作品にしたいんです。

佐久間:売るっていうと単なる売買ですけど、ぼくらが考える“売る”は自分たちのフィロソフィーを伝える手段としての行為なんですよね。見る人がお金を出して所有した後のことまで考えたい。写真集があって、こんな見え方がするんだ、こんなやり方があるんだ、っていう驚きも含めて提示したいと思ってます。

伊丹:だからこそ、本だけど本じゃないみたいなものを作るっていうのは、そういうところから来てるんですよ。単純に本を作ればいいっていうわけではぜんぜんなくて、買ってもらった後のこともぼくたちは考えているし、そこから少しでも何かをつかみたい。自分で言うのもあれですけど、貪欲だと思いますよ、ぼくたちは(笑)

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊)より

| 1 2 |

2018年2月13日(火)〜3月3日(土)

伊丹豪「photocopy」展

会場 :The White(東京都千代田区猿楽町2−2−1 #202)

営業時間:13:00~19:00

休館日:日、月曜日

http://www.the-white-jp.com/

トークショー & レセプション

「展示と写真集における写真の見え方/見せ方についての作家の意識」

金村修(写真家)x 伊丹豪(写真家)x 澤田育久(写真家 The White主宰)

日時:2月16日(金)19:00〜20:30 レセプション終了予定 21:30

料金:¥1,500 / 1ドリンク付き

定員:20名(要予約 mail@sawadaikuhisa.com)

※トークショーのあとにサイン会及びレセプションも行います。

※当日は参加作家の書籍などの物販も行います。

伊丹豪| Go Itami

1976年生まれ、徳島県出身。第27回写真の会賞受賞。写真集に『study』、『this year’s model』、『photocopy』(RONDADE) など。近作の『photocopy』は、写真家、編集者、デザイナーの間の打ち合わせをトークセッションの形で公開するという、出版モデルとしてはかつてない試みで制作が進められた。

https://www.goitami.jp

RONDADE

https://rondade-book.tumblr.com