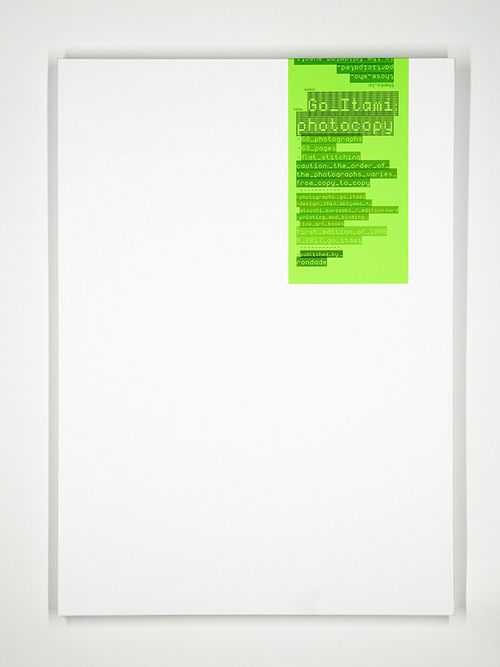

「study」「this year’s model」などの意欲的な写真集を発表し、国内外で注目を浴びる写真家・伊丹豪。カメラという光学的な“目”を通して世界を見ることを探求してきた伊丹が、過去2冊の発行元であるRONDADE 佐久間磨、「this year’s model」 を手がけたデザイナー秋山伸とともに、新たな写真集を発表した。2017年5月に行われたC7Cでのワークショップとトークイベントの際に伺った、「photocopy」と名付けられた新作についてのインタビューをお届けする。

尚、2018年2月13日(火)から3月3日(土)に神保町・The Whiteで伊丹豪「photocopy」展が開催される。こちらも是非観ていただきたい。

SPECIAL INTERVIEW:

伊丹豪、佐久間磨(RONDADE )

Photo, Interview&Edit : Noritaka Emoto(photographer)

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊): 東海地方では、C7C、ON READINGなどで販売中。

伊丹豪 写真集 『photocopy』(RONDADE刊): 東海地方では、C7C、ON READINGなどで販売中。

「きちっと写真史の文脈の上に立てるだけのことをやってるっていう自負はあるし、その意識でやってる」

―まず、伊丹さんの写真家としての歩みを伺いたいと思います。ファッションの専門学校(文化服装学院)時代から独学で写真を始めたそうですが、本格的に写真家を志したきっかけを教えてください。

伊丹豪(以下、伊丹):最初はファッション写真を撮りたかったんです。マリオ・ソレンティとか大好きで。専門学校の授業でファッション写真の真似事をし出すんですけど、授業だと撮るのに毎回テーマを決めなきゃいけない。そもそもテーマなんて考え方して生きていないのに、それがすごく億劫だし、嘘くさいし、楽しくなくて。そんなときにABC(青山ブックセンター)で森山大道とかアラーキーとか佐内正史の写真集に出会って、ファッションじゃない写真のあり方があっていいんだっていうのを知ったんです。それからですね。日本の写真家、写真史の文脈を辿って勉強していくうちに、写真で食べていきたいというより、“写真家になりたい”と思うようになりました。端的に言うと、森山大道になりたい、アラーキーになりたいって思ってました。自分の中でなりたいと思う写真家像が、そこだったんですね。

―珍しいアプローチですね。一般的に写真を始めると撮ることが一番で、なかなか写真史には意識が向かわないように思いますが、伊丹さんの場合はまず写真史を学んだという。

伊丹:音楽と一緒ですよね。たとえばOasis好きになって、雑誌のレビューとか読むと、ビートルズビートルズ書いてるじゃないですか。この音楽作ったのはビートルズがいたからや、みたいなるから、ビートルズを辿ってみて、自分が好きな音楽のルーツを知るじゃないですか。それと同じ。大道さん、荒木さんがかっこいいってなった時に、じゃあなんでこうなったのかっていうのを、今みたいにネットもなかったんで、とにかく本屋に行って写真集漁るしかなかったわけですよ。そうなると土門拳て人がいて、木村伊兵衛って人がいて、戦後の写真史ってのがあって、その影響下に佐内正史さんやホンマタカシさん、大森克己さんがいてみたいなことがわかってくる。日本の写真史の全体像を把握していくことを、アナログ的にずっとやってたんです。

―過去のインタビューで、伊丹さんは60年代~70年代から続く、森山大道や中平卓馬、荒木経惟といった、日本の写真史の延長線上に自分は立っている。「日本の写真家になりたい」という言葉が印象的でした。

伊丹:「日本の写真家になりたい」って言葉は語弊がありますけど、そういう意識です。きちっと写真史の文脈の上に立てるだけのことをやってるっていう自負はあるし、その意識でやってるし、ものすごく正統なことをやってるっていう意識はあります。

―60~70年代の日本の写真史を紐解くと、写真集が非常に充実していたり、作品自体も実験的でラディカルなものがたくさんありますね。

伊丹:彼らと自分とでリンクするところはいくつもあると思うんですよね。それは世代的な話かもしれないし、まあ他の人がどうかはわかりませんが。ぼくはそう思ってますね。

―今を2010年代という時代で見たら、現代美術の領域が拡大して、写真を数ある表現手段のひとつとして用いた作品もたくさんありますが、伊丹さんは違うんだなって(笑)

伊丹:色々試してきた結果です。だから今は違うってはっきり言おうと思って(笑)

もちろん他の人たちを否定する気はさらさらないし、いろんなやり方があっていいと思っていますけど、自分が同じ様な考え方で作品を作って、10年後残れてるとはまったく思えない。客観的に自分の能力を見たときに、自分の強みはなんだろうなって考えたら、やっぱり他の美術家が写真を撮って使ってたとしても、彼らにできなくて、写真家を名乗る自分ができるのは、カメラの選択から始まり、イメージを定着させるということに関する執着、つまりは最終的なイメージの強度だと思うんですね。そこにしか写真家としての自分のメリットはないはずなんです。だからやっぱりそこ(撮ること)をもっともっと磨いていくしか、生き残る術がないんじゃないかって思っています。

―少し話を戻します。写真に出会ってから初めての写真集が出るまで、かなり長い月日の紆余曲折があったと聞きました。

伊丹:初めて作家という意識で作品を撮ったのが25歳くらいの時で、当時シアトルにいた友人を訪ねて、フィルムを大量に買って3ヶ月くらい毎日写真を撮るっていうのをやったんです。帰国して、何もわからないままカラー暗室の機材を借金して買って、自宅にカラー暗室を作ったんですが、誰にも教わらずにプリントしたら全く色が出なくて。独学でカラープリントを勉強して、当時のひとつぼ展(現1wall)なんかに出したけど、まったくひっかからなかった。27歳くらいで写真新世紀で賞もらって(2004年佳作)、その後もデザイナーや出版社に作品持ち込んだりしたけど、まったく相手にされませんでした。完全に子供扱いされたりして、今でもよく覚えてますよ(笑)35歳でRONDADEの佐久間さんに出会うまで、7~8年くらい本当になにもなかった。嫌な思いもいっぱいしたし、その時の悔しさが今の自分の活動のエンジンになってますね。写真のスタイルを頑なに変えないのも、このやり方で絶対に見返してやるっていう気持ちもある。意外と演歌っぽいんですよ(笑)

―伊丹作品の向こう側には、そんな恨みつらみがあったとは(笑)では、その作品について伺います。伊丹さんといえば縦位置のカラー写真、パンフォーカスという、感情を排した無機質な作風ですが、当初から同じスタイルだったのですか?

伊丹:最初、フィルムで撮ってた頃は、ペンタックス67(中判フィルムの一眼レフ)でカラーで横位置の写真を撮ってたんです。それって結局、佐内正史さんの影響なんですけど、真似事をしてるっていう意識は自分でも当然あって、だからと言って、何をどうやって撮ったらいいかわからない。写真は撮れるけど、自分が何をしたいかわからない。それって一体どういうことなんやろなーと思いながらも、人に自分の写真を見せると、やっぱり同じことを指摘されるんですね。これは自分の中で一つスタイルを確立しないと、やっていけないんだろうなと思っていろいろ考えるわけです。横位置の写真って、よく言われる“横は客観(縦は主観)”ってやつですよね。こうなんです!って説明してるような。それが嫌で、思い切って縦位置にしてみようと。ペンタ67もやめて、35mmフィルムに変えたんです。35mmの縦位置って一番撮りにくいんですよ。細長い縦は不安定で、構図も決めにくい。でもこのやりづらさを一度引き受けないとしょうがないだろうと。ちょうどその頃、ヒステリックグラマーから中平卓馬さんの写真集(「hysteric six」)が出たり、ティルマンスが日本で紹介され始めてきたりしたんですね。そういう影響もあって縦位置に行ったのもあると思うんですけど。ぼくとしては中平さんもティルマンスも等価に見えていて、彼らのやり方を自分なりに咀嚼していったという。2009年から発行してるZINE「MAZIME」も縦位置だし、ずっと変わらないですね。

―伊丹さんは“視覚”を追い求めることに貪欲だと感じます。最新の機材を使うことによって、最先端の視覚が手に入る、テクノロジーの進化に並走していけば、作品がどんどんアップデートされていく、と過去のインタビューなどで答えていますが、作品を拝見していても“見る”ということに強い執着を感じます。伊丹さんにとって“見ること”への執着心はどこから来るのでしょう?

伊丹:幼少時代、ぼくは信仰が身近な環境で育ったんですね。目に見えない存在を信じる、ということを当たり前のものとして成長してきました。ただ、大きくなるにつれ、だんだん宗教っぽい一体感に違和感を覚えるというか、怖いと思う気持ちも芽生えてきて。ぼくは1995年、18歳の時に実家を出たんですが、当時は阪神大震災とオウム真理教のサリン事件が起きた直後でした。人生ってとても不平等で、今でもテロで突然人が亡くなったりしてますよね。多感な時期にたくさんの命が亡くなるっていうことを経験して、すごく考え込む時期があったんです。自分の中には見えない存在を信じるっていうことが大きなものとしてあるんだけど、倒錯してるところもあって、信じることが怖いという気持ちもある。例えばライブに言って、ミュージシャンが客を煽るじゃないですか、そうすると一気に会場が一体化する。あの構図を見た瞬間にまったく入れなくなる。ギャラリーに展覧会を観に行っても、作品を観て何かを思わなきゃいけないっていう強迫観念に近いものを感じてしまう。だから、自分のペースで観られる写真集が好きだし、音楽もライブよりCDが好き。ハイレゾで、コードもイヤフォンも決めてる。なるべくリアルなものに近いニセモノが好きなんです。目に見えないものを信じているのに、信じることが怖いという気持ちがあるからこそ、目の前のものが端的に写るっていう写真にすがるところがあって、写真の“写る”という面を強調したがるんだと思う。ほんとは「写真って、気持ち写るよなぁ」って思ってる自分もいるんですよね。だからこそ「絶対違う」って否定してやってるところもあるんだけど、そういう意味で“見る”ことに執着が強いんだと思います。ぼくが湿っぽい、演歌っぽいっていうのはそういうことでもあるわけです(笑)

| 1 2 |

2018年2月13日(火)〜3月3日(土)

伊丹豪「photocopy」展

会場 :The White(東京都千代田区猿楽町2−2−1 #202)

営業時間:13:00~19:00

休館日:日、月曜日

http://www.the-white-jp.com/

トークショー & レセプション

「展示と写真集における写真の見え方/見せ方についての作家の意識」

金村修(写真家)x 伊丹豪(写真家)x 澤田育久(写真家 The White主宰)

日時:2月16日(金)19:00〜20:30 レセプション終了予定 21:30

料金:¥1,500 / 1ドリンク付き

定員:20名(要予約 mail@sawadaikuhisa.com)

※トークショーのあとにサイン会及びレセプションも行います。

※当日は参加作家の書籍などの物販も行います。

伊丹豪| Go Itami

1976年生まれ、徳島県出身。第27回写真の会賞受賞。写真集に『study』、『this year’s model』、『photocopy』(RONDADE) など。近作の『photocopy』は、写真家、編集者、デザイナーの間の打ち合わせをトークセッションの形で公開するという、出版モデルとしてはかつてない試みで制作が進められた。

https://www.goitami.jp

RONDADE

https://rondade-book.tumblr.com