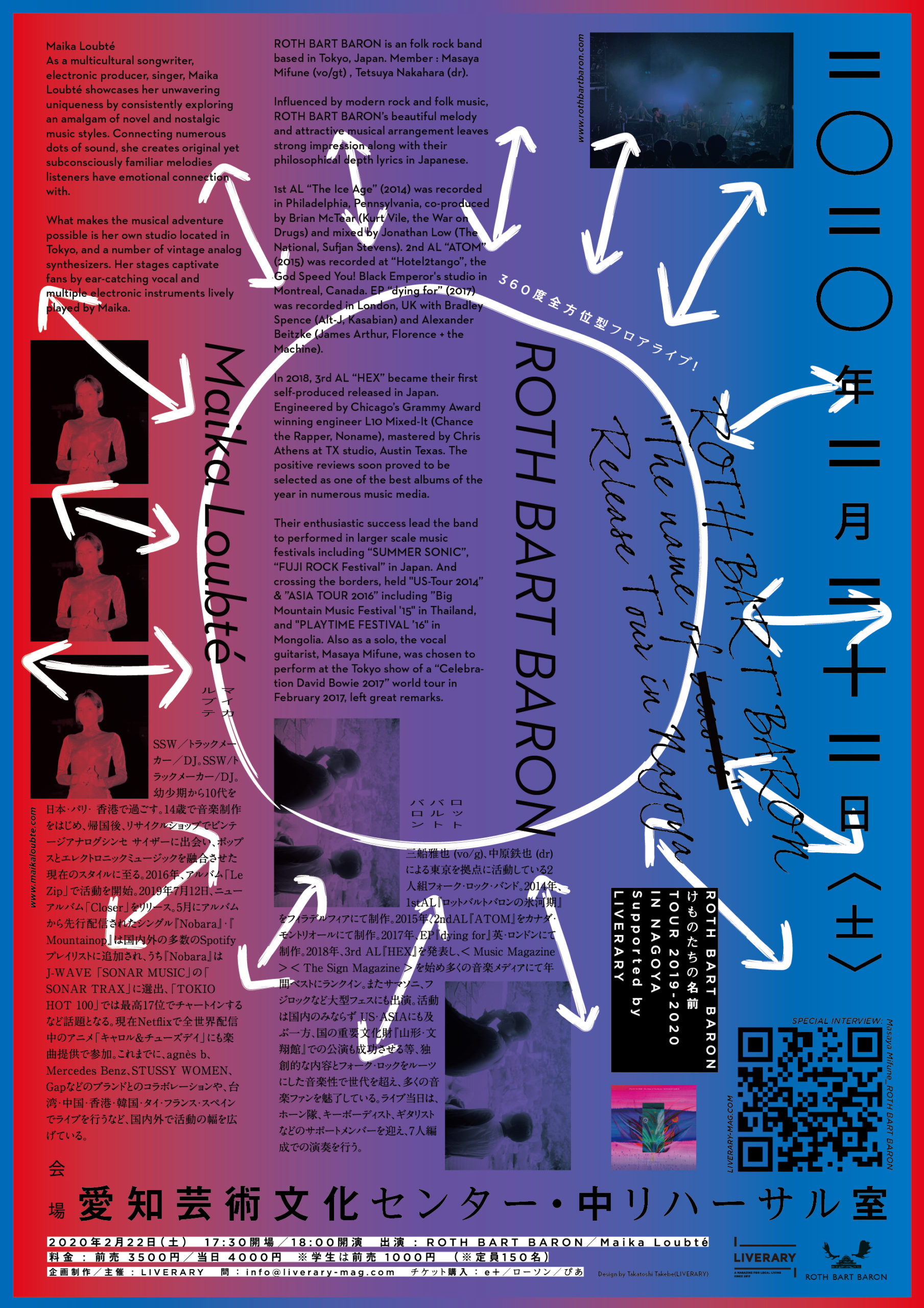

2020年2月22日(土)ROTH BART BARON TOUR 2019-2020 IN NAGOYA Suppoted by LIVERARY|愛知芸術文化センター 中リハーサル室(愛知|栄)

ROTH BART BARON

2020年2月22日(土)、愛知芸術文化センター地下にあるリハーサル室(中)にて「ROTH BART BARON TOUR 2019-2020 」名古屋公演が開催される。企画・制作は、LIVERARY。

ROTH BART BARON(ロットバルトバロン)は、三船雅也 (vo/g)、中原鉄也 (dr)による東京を拠点に活動している2人組フォーク・ロック・バンド。ライブ時は、ギター、キーボード、ホーン隊などサポートミュージシャンを迎えた多人数編成で、壮大な物語を想起させるような迫力の演奏を行う。

2019年11月にリリースされた彼らの最新アルバム『けものたちの名前』は、女性ボーカリストを複数起用したバンドにとっては新たな試みが詰まった楽曲群となっている。アルバム参加アーティストは、SSW・優河、13歳の女性ボーカリスト・HANA、Black boboiのメンバーとしても活躍するErmhoi、SSW/トラックメイカー/DJとして国内外で活躍するMaika Loubté(マイカ・ルブテ)という4名。豪華且つ魅力的なラインナップと言えるだろう。

2019年12月、新たな挑戦を仕掛けたバンドの首謀者でありGt./Vo.の三船雅也にインタビューを敢行した。今作を通して伝えたかったこととは何だったのか? そして、闇の青年期から抜け出すように音楽に光を求め、現在に至るまでの経緯〜未来予想図まで大いに語ってもらった。

SPECIAL INTERVIEW:

三船雅也(ROTH BART BARON)

Interview,Text&Edit:Takatoshi Takebe [ LIVERARY ]

Photo:Peso

ROTH BART BARON(ロットバルトバロン)

三船雅也 (vo/g)、中原鉄也 (dr) による東京を拠点に活動している2人組フォーク・ロック・バンド。2014年に1st AL『ロットバルトバロンの氷河期』をフィラデルフィアにて制作、以降カナダ・モントリオールや英・ロンドンにてアルバムを制作。2019年11月に4th AL『けものたちの名前』を発表し、< Music Magazine >ROCK部門第3位を始め多くの音楽メディアにて賞賛を得た。またサマソニ、フジロックなど大型フェスにも出演。活動は日本国内のみならず US・ASIA にも及ぶ一方、独創的な活動内容と圧倒的なライブパフォーマンス、フォーク・ロックをルーツとした音楽性で世代を超え多くの音楽ファンを魅了している。2018年よりロットバルトバロン・コミュニティ”PALACE”を立ち上げ独自のバンドマネージメントを展開。2020年5月30日には自身最大規模の公演となる”めぐろパーシモン大ホール”でアルバムレコーディングメンバーを中心に15人が舞台に集うツアーファイナル公演を行う。

―今回のアルバム『けものたちの名前』で、女性ボーカリストを複数起用したのはどういう意図で?

三船:音を作っている段階で、女性の声が欲しいなってのが先に浮かんできちゃったという、単純な音楽的な動機がまずあって。で、それぞれの音楽性も気になっていた女性アーティストたちに声を掛けました。自分たちの曲、気にいってくれるだろうか?とかもわかんなかったけど、そこはもう直感的に。で、だんだんアルバムのコンセプトを言葉にまとめていく段階になった時、人間と動物とか、男性と女性とか、大人と子どもとかっていうところに線を引かない、グラデーションの価値観っていうところに着地して、ばっちりそこもハマりましたね。そもそも、僕も声が高い方なので女性の声と混ぜてしまって、どっちがどっちの旋律かわからないような曲作ったらおもしろいだろうなとは思っていました。自分の音楽の中に男もいて女もいて、HANAっていう10代の女の子もいて、20代も30代もいてっていう多様な人間の声が集まったアルバムを今作っておきたかった。そういう意味でも新しいことに挑戦したかったというのもあります。

―その価値観を作品のコンセプトにしようと思ったきっかけって具体的に何かあったんですか?

三船:きっかけってわけじゃないけど、やっと日本でも社会は男性が作るってことを疑問に思うようになって、女の人が生きやすくするにはって話が普通に話せるようになったし。ずっと活動してきた人はいるだろうけど一般的に話せるようになったのは最近だしやっとカジュアルになってきたじゃないですか。クリエイティブで説教くさくなく、自分がやるべきことがスタイルとして表せるのなら、今やるべきだろうなって謎の使命感のようなものにも駆られて。音楽的動機と今の時代と自分が伝えたかったことがうまく噛み合った感じがしました。だから、きっかけがあったっていうよりは、そういう流れだったって感じですね。

―もともとロットバルトバロンって、三船君とドラムの中原鉄也さんの二人で始まったんですよね?

三船:そうですね。今はいろんな楽器のサポートメンバーによって構成されてますが、基本は二人ですね。もともとバンドメンバーもいたんですけど、みんな就職とかしていって、バンドとして残ったのが中原と僕の二人だったんです。

写真左から、三船雅也 (vo/g)、中原鉄也 (dr)

写真左から、三船雅也 (vo/g)、中原鉄也 (dr)

―二人から始まり、サポートメンバーが増え、さらに今回はボーカルも増えた、と。

三船:別の楽器を演奏してくれるメンバーはいますが、歌だけは僕以外の人がこれまで担当したことなかったので、今回はそこすらも他者に託してみたいって気持ちもあって。ギタリストが、ギターを何本か用意していて曲によって持ち替えるように、声も替わってもいいじゃんって。それでも自分の歌になったな、と思います。

―最終的に、ボーカルも完全に別の誰かになって、三船君はいなくなる……みたいな。

三船:確かに、最終的に俺が全く居ないアルバムができるなんてことも、可能性がないとは言えないですね。もともと、僕、学生時代に映画監督になりたくて。いつもは自分でプロデュースした作品の主演俳優として自分が出演するみたいなイメージはあります。ちなみに今回「春の嵐」って曲のMVについては監督の渡邊哲さんと打ち合わせ段階から一緒にアイディアを練りました。

―監督・主演:三船雅也ってことですね。

三船:そうそう。だから、今作で女性ボーカル4人を起用したのは、いろんな役者さんをキャスティングするみたいな感覚でした。これまでも楽器についてはそうだったんですけどね、今回は歌の部分も分配したというか。アルバムのジャケットアートワークも以前は自分でやってたんですが、今回はグラフィックデザイナーの近藤一弥さんにお願いしたし。自分自身がひとり前に出なくてもいいかもって思ったんです。

―ロットバルトバロンの作り出す音楽って、演劇とか映画とか芝居を見ているようなそういう没入感を感じさせるなって思ってましたが、今回さらにその演劇のキャストが増えたってことで、よりドラマ性が強まったアルバムになったかと思います。

三船:かなり派手な映画になりました(笑)。

Maika Loubté

『けものたちの名前』では「TAICO SONG」という楽曲でコーラスに参加。2月22日(土)ROTH BART BARON ツアー名古屋公演にも登場。

―関わる人を増やしたっていう意味では「社会」みたいなキーワードにも通ずるところがあるっていうか、それって楽曲に込められたメッセージにも繋がっていると思えます。いただいた今作のステートメントには、「破壊」と「構築」っていうキーワードが書かれていたんですけど、基本的にロットバルトバロンってそんな攻撃的な音楽じゃないですよね。むしろ三船君の歌声ってファルセットボイスというか、か弱さや優しさ、儚さみたいなものを連想させるんですけど。それでも「破壊」と「構築」というテーマだとしたら、それってどういうことなのかなって。

三船:僕の音楽人生にとって、2010年からの10年間はすごく大きな存在だったので、2010年代がもう終わるってなって、どんな10年だったかを振り返りながら、自分が残せるものって何だろう?って改めて考えたんですよね。90年代だったら「こんなクソみたいな人生イヤだ!」とか、そういう歌が人々の心を掴む言葉だったと思うんですよ。90年代は結局まだ平和だったから、強い言葉で言っても良かった。けど、2010年代は全然平和じゃなかった。ファンタジーよりもファンタジーみたいなやばい現実がたくさん増えている。そういう世の中で、かたや何かしらのアクションを起こしている人もいて、じゃあ僕はミュージシャンとして作品をつくって、どこかのだれかが聴いてもらううえで、その人たちが少しでも楽しい気持ちになれたら、いい意味での逃避の場所になれたらっていう気持ちと、同時にでもしっかりと現実に向き合うきっかけになれるような、そんなこの時代に響かせるべきサウンドトラックを作りたいなと思ったんです。自分が培ってきた理論をコピペして出すんじゃなくて、一度壊してそこから新しいことを作り出す発想の方が自分を成長させるし、音楽的にも日本人がまだ発明していない新しい分野を作れるんじゃないかと思いながら作りました。

―なるほど。アルバムのタイトル『けものたちの名前』っていうのは、パッと思い浮かんだんですか? 誰かからすでに言われているかもしれないですけど、OGRE YOU ASSHOLEが『動物的/人間的』っていうEPを出して、『新しい人』ってアルバムを出して、GEZANのマヒトゥ・ザ・ピーポーも「不完全なけもの」と「やさしい哺乳類」ってタイトルのソロアルバムを2連続で出してて。オウガの出戸君とマヒト君が付けたこれら一連の作品タイトルと、ロットバルトバロンの新作『けものたちの名前』って完全にネーミングがリンクしてるな〜って気づいて。三者のスタンスや音楽性って全然近くないとは思うんですが、ジャンルを取っ払って考えれば、それぞれが何とかして自分たちがいま感じている何かを、音楽という手段で時代の空気を掴み取って言語化したら、共通のキーワードになったって現象はおもしろいな、と。

三船:その発見は初めて言われましたね!たしかに音楽的なジャンルで分ければ違うかもしれないですけど、奥の方で繋がっている感覚として、勝手にシンパシーを感じていました。

―それぞれタイトルに込めた意味とか意義は違うかもしれないですし、偶然なのか必然なのかもわからないんで、むしろ対談とか企画したらおもしろい話が聞けそうだな〜って思ったり。とにかく、このシンクロは、時代的にそういうところに立ち返って考え直すタイミングなんだろうなって思わざるを得ないな、と。ちなみに、この「けものたち」の、けもの(獣)と言いつつ、人間のことを指しているんでしょうか。「人間だって所詮けものなんだ」って言ってるのかなって。

三船:「けもの」っていう言葉は、もっとイノセントな意味で取り入れた言葉で。純粋な、無垢な存在を表す言葉を探っていて行き着いたのが「けもの」だったんです。最初は「子ども」をテーマに作ろうって話にもなっていたんですけど、でもそうすると「大人」が入ってないことに違和感があって、そこからもはや「大人」とか「子ども」とかって線を引くこと自体が嫌だなってなって。どうしようかなって思った時に、「けもの」って基本的には動物のことを指す言葉だけど、人間にも当てはまる言葉だなって思って。マヒト君とオウガは二つのワードを組み合わせて、パラドックスを作っているけど、自分は一つの言葉の中にふたつが混じっているような、グラデーションになっているような言葉のイメージにしたかったんで、「けもの」ってキーワードがしっくりきたんですよね。あとは、前作の「HEX」(=ヘキサゴン、六角形。ドイツ語読みだと魔法や魔女といった意味も)はドイツ語から引っ張ってきた言葉で。今作は架空の映画や小説みたいな、日本語の物語性をもたせたかったから日本語のタイトルにしました。

―なるほど。ロットバルトバロンの音楽って日本語で歌っていても、どこか遠い国の音楽って感じがしてて、イメージで言うと、すごい雪深い北欧の国とか、聴いてると一面銀世界みたいな光景が浮かぶ。そういう意味でも日本人感がないわけで。じゃあ、そもそも三船君自体が一体どんな人生を歩んできたら、こんな音楽が作れるのかな?って思ってて。順風満帆で生きてきた人が作った音楽なのか、這いつくばって立ち上がってきた人の音楽なのか、どっちかわからないなって。

三船:後者ですね。14歳くらいの時に両親が離婚することになって、毎晩親が大声で喧嘩してて母親がガンガン泣いていて……その間、僕はずっとイヤホンで音楽を聞いているみたいな感じで。そこから精神が病んじゃって、高校に上がったんですけど、入学して一年経たないうちに辞めちゃって。それまでそれこそ中原(Drum)と同じ中学でテニス部とかで音楽もそこまでのめりこんでいなくて、普通の中学生だったんですけど。メンタル的にやられちゃってからはまず電車に乗れなくなっちゃったんですよね。電車に乗るとすごく吐き気がして、トイレから出られなくって。で、学校行けなくなって、そこから2年くらい引き篭もりみたいになっていました。ずっと部屋で音楽聴いたり、映画見たりしてて。特に古い音楽、洋楽・邦楽問わず聞くようになって、映画もたくさん見てましたね。とにかくインプットしまくってました。

―そういう救いを求めるような状況で、音楽や映画にハマっていったんですね。

三船:で、メンタルクリニックとかに通ってたんですけど、いつも待合室で横に座ってるおじいちゃんがいたんですよね。なんかの機会でその人と話すようになって、映画の話とかね。そしたらある日「昔、俺は東宝でスチールカメラマンやってたんだけど。撮影の現場、見に来るか?」って言われて。その人はもう引退してた方なんですけど、後輩の方を紹介してくれて、そこから映画の現場で働きだして。カメラのバッテリー運びをやらしてもらったりしましたね。で、「僕、ゴジラとか好きなんで、ミニチュアとかで特撮をつくる仕事やりたいんですよ」って言ったら、今は全部CGだからそんな仕事ないからって言われて、雷に打たれたくらいの衝撃を受けましたね。そこで、俺がやりたい仕事はもう無いんだって落ち込んだんですけど、その当時16歳の時点で、将来どうしようか?って真剣に考えました。で、大検受けて、大学にも行って。その頃すでにノートパソコンも簡単に手に入る時代だったんで、パソコンさえあれば音楽も作れるし、映像の編集もできるって知って、自分の制作活動、表現活動にのめり込んでいきました。

―音楽や映像を作るって、パソコンだけ与えられてもいきなり作れないですよね? どうやって作り方を覚えていったんですか?

三船:音楽作りに目覚めたきっかけは、大学受験のために個人塾に行ってて、そこの先生が面白くて壁一面がレコードで、音楽をかけながら授業をする今思えばかなり変な先生で(笑)。

―すごい教育方針ですね(笑)。

三船:そうそう、結構やばい人だったんですけど(笑)。その人がギターを教えてもらって、宅録とかのレコーディングのやり方とかも教えてもらいましたね。勉強終わった後、終電まで教えてもらってて。大学生になってからも、そういう変な人には興味が持てるんですけど、同級生とかには友達が全然できなかったな〜。大学の4年間は社会復帰するためのリハビリ期間でした。全然人と話さない引き篭もりが、地上に出て、今思えば、人には恵まれてましたけど。

―そういえば、中学をドロップアウトした三船君のことを、同級生の中原さんは「大丈夫?」って心配してくれなかったんですか?

三船:ないです、ないです!別々の道って感じでした(笑)。

―そんな中原さんと今はいっしょにバンドやってるわけで、どこで再会したんです?

三船:大学生のときですね。彼は彼で高校から友達とバンドをやってて、僕は僕で家でせこせこ音楽を作っていて。音楽が共通項でまた遊ぶようになって。バンド結成自体は2009年なんですけど最初4年くらいは誰かに聴かせるとかでもなく、ただ楽器で遊んでるだけでしたね。ライブするようになったのは2012年くらいかな。バンドやるようになってから真人間になっていったというか、人とも話せるようになっていきました。そのおかげで海外へもツアーでいろいろ行って、そこから扉が開けていった感はありますね。バンドのおかげで僕は暗黒時代から抜け出せたんです。

―引きこもって音楽聴いていた時は、昔の音楽を聴いていたってお話がありましたけど、流行のJ-POPとかそういうのは全然聴いてなかったんですか?

三船:普通に、アジカンとかバンプとか聴いてたんですけど。洋楽の方が興味がありましたね。変な音が鳴ってたりとかして。あと、ロックの歴史を紐解いていけば、向こうから来たものらしいぞってわかってくるし。体系的に調べるのが好きだったので、音楽の歴史をマッピングするのが好きで。これに影響されたこの人たちがいて、さらにそのバックボーンにこの人たちの音楽があって、このバンドでバックバンドをやってた人がこのバンドもやってて、とか。レーベル別に聴いたり。とにかく掘るのが楽しくて。

―一番聴いてたな〜ってのは何でした?

三船:やっぱりビートルズは好きでしたね。はっぴいえんどとかも好きで、彼らの考え方には影響受けました。ビートルズに影響を受けた日本人が、ビートルズを越えるためにはビートルズが何を聴いてたのか?まで遡って聴いてそれを、日本人なりの独自解釈で発展させないとコピーのコピーみたいになっちゃうぞっていうのが彼らの哲学で。だから、ビートルズが聴いていたエルビス・プレスリーとか50年代のポップスとかも遡って僕も聴いてましたね。古いポップソングやブルースも好きになって、こういう音楽を日本語でできないだろうかと考えながら、どんどん掘っていたら次第にそもそもどうしてこんなに音が違うんだろう?!って思って、レコーディングについて興味が向いていきましたね。で、フィラデルフィアに僕の好きなレコーディングスタジオがあって、そこのジョンっていうエンジニアが作るバンドのサウンドが好きだったから、メールしてみたら、すぐ返信があって!レコーディングしようって言ってくれて。でもお金がないからちょっと待ってくれ!って言ってたら、ちょうど(現在も所属しているレーベルの)felicityからリリースの話が来て、「実は今このジョンって人とこういうメールのやりとりしていて」ってレーベルの人に話しをして……ってえっと何の話だっけ(笑)。あ、そうそう、だから日本人の音楽よりも割と海の向こうの音楽にときめいていましたね。

―文化的なところとか、社会的な価値観とか政治的なこととかも含め、日本って遅れてるよな〜って話よくあるじゃないですか。それって日本のバンドシーンとか、特に音楽業界みたいなところにも往々にして当てはまると思うんですけど。そういう状況の中で、ロットバルトバロンはある意味、その環境や状況と戦っているようにも見えます。クラウドファンディングとかでリリースやツアー資金を自分たちで集めたり、そのスタンスってレコード会社のお金でリリースしてツアーしてっていう従来の考え方とは違うじゃないですか。でも同時に、だったらこんなに遅れてる日本に居ないで、海外に行っちゃおうとは思わないのかな?って。あえて日本で音楽をやっているのか?とか、そのあたり、どう考えてますか?

三船:海外でツアーした経験は大きいかもしれないです。僕らが行った時、向こうに住んでる日本人が日本の悪口ばっかり言ってたんですよ。そういう人たちの話を聞いていると、日本から海外へ逃げてきた人たちばっかりなのかなって感じて。物事や状況を否定するのはすごく簡単なことだし、移動しちゃえば逃げられることもたくさんあるかもしれないけど、やっぱり生まれた場所は日本だしなってところに自分は立ち返るというか。日本の嫌なところなんてそりゃいっぱいあるけど、好きなこともいっぱいあるわけで。自分が全部正しいとは思わないけど、一番いい回答はみんなが今より少し生きやすくてなって、いいアイデアが生まれて、生活が楽しくなればいいわけで。自分は、日本の学校教育のシステムに馴染めなかったし、僕は見た目が外人面だからそれだけですごいいじめられたりして。日本ではちょっとの違いがすごい大きな違いになる。でもお互いの足を引っ張ってる場合じゃないでしょ?みたいな。音楽業界に対して戦っているわけではないけど、思うところはもちろんあって。日本の音楽業界って、これまで日本人への商売だけを考えて、そこからだけお金を集めようとしているように見えて、世界は繋がってるはずなのにそこを無視した音楽が日々作られているなと思ってました。もともと洋楽が好きだった自分は、海の向こうから来た文化をファッションのように取り入れるだけ取り入れて、向こうの人には何もお返しをしないってことは失礼だよなって思って。アップルかっこいいよね〜って、簡単にファッション的に文化を取り入れるけど、本当にその人たちがどんな想いで作ったかは知らない、みたいな。それってすごい失礼に見える。逆に日本独自で作ったものを海外へ発信して「お前ら、すごいいいな!」っていつか言わせたい。

―なるほど。海外文化の恩恵を受けた分、そこに独自性を持たせて外へ放ちたい、と。

三船:そうそう。日本人は日本人なりの価値観を持っていても全然いいはずで、向こうのものを全部取り入れる必要もないはずじゃないですか。でも、本質もわからずに、カッコつけの道具にするのは僕はやりたくないなって思う。だから、「なぜ日本で音楽をやってるか?」って言われたら、「この違和感のある現状を僕らのやり方で変えてみたい」というのが答えになるのかも。日本語の歌詞で海外っぽい音楽をやってると思ってる人からは、「何で英語で歌わないんですか?」って言われたりもして。そういう声を聞くと、日本のロックはまだ日本のものになり切ってないって思うし……。

―歌詞について気になったのは、「僕」と「君」って主語と述語がよく出てくるな〜って思ったんですけど、「君」ってそれは特定の「君」を思って書いているのか、どうなんですか?

三船:曲によって違いますね。誰でもない誰かですね。

―男と女でもない?

三船:あんまりそこで男性目線とか女性目線とかってのもないですね。なるべくニュートラルな気持ちで。僕は生物学的には男ではあるけど、ある女性のファンの方か「『僕』って主語で歌っていたとしても、その人はもしかしたら男性じゃなくて女性なのかもしれないとも捉えられますよね」って言われた時、嬉しいなって思いました。

―英語なら「I」と「YOU」だから、そもそもそこだけ切り取っても、性別がわからないですよね。

三船:日本語だと分かれているからね。英語の「I」と「YOU」の僕の中の感覚で一番適した日本語が「僕」と「君」だった。そういう感覚かもしれないです。

―一曲だけ「君」じゃなくて「あなた」って言ってる曲があるじゃないですか。あの歌の「あなた」は特別な「YOU」なのかなって思ったんですけど。

三船:ちゃんと聴いてくれて嬉しい(笑)。「あなた」って言うと、なんだかしっとりしますね。「君」だと離れてる人って感じがしますし。日本語って、英語よりも、行間や空気を読ませるところがある言語だと思っていて。だから日本語で歌うのは難しいけど、おもしろいんですよね。上っ面のとこじゃなくてその裏にある想いが見えれば、それが伝われば、ジャンルも国籍も関係なく飛び越えることができるはず。日本は表層的なとこですごい決めつけたがるから、そういう日本人のある意味、弱いところに腹が立つこともあるし、自分にもそういうところあるだろうし。でも、あともう少しだけ生きやすい状況を作ることができたら、まだ希望はあるって思います。

―タナソー(=田中宗一郎。伝説的音楽雑誌『SNOOZER』編集長で、現在は『The Sign Magazine』編集長)と対談してる動画見たんですけど、三船君は人間嫌いだって言われてて(笑)。今の話って人間嫌いと繋がっている?

三船:とことん嫌いだって言い切れるほど人間嫌いじゃないんですよね、結局。人間のすごいところは、最初から環境を破壊したくて、地球が滅亡すればいいなんて思ってる人はいないってところ。みんな頑張って良くしようとしたけど、結果こうなっちゃったみたいなところもあると思うんです。だから、一方的に人間は悪だ、嫌いだって決め付けられない。いくら日本のことを嫌いになっても俺は結局日本人なんだし。いくら人間嫌いになっても俺は人間なんだしってところに戻ってくる。人間に生まれた以上、人間のことを諦めてしまうってわけにはいかないですよね。

―そういった思想やメッセージを込めた音楽を他者に投げかけたときに、全員が全員、考え方が変わるなんてことはないと思うし、もしそんなことが起きたらそれはそれで異常だとも思いますが、結局、マス対コアじゃないけどマイノリティの人たちの方が絶対マスの人より常にいろいろ考えている人が多いと思っていて、常に考えているからこそ、その分尖り過ぎてしまうから最終的にマイノリティの人同士がぶつかり合って、内部分裂してしまって、組織として大きくならないっていうシステムになっているなと思います。だから世界ってなかなか変わらないと思うし、何も考えてない人たちの方が人数としては多い状況に収まってしまう、というか。

三船:僕の場合は生まれ持っての性質なのか、偶然なのかわからないですけど、いじめを受けていたってのもすでにマイノリティな存在だからなのかもしれないけど……国っていう集団生活の中で、息苦しいって人や馴染めないって思っている人がいたりして、いろんなところにグラデーションはあるなと思っていて。その人たちは「人間」だけど「けもの」なのかもって言えるかもしれない。もしすごい純粋な気持ちで子どもの時の記憶とか、音楽って楽しい!っていう体験とか、それって例えば、子どもの時に初めて補助輪なしで自転車乗れた時の高揚感とかにも近いかもしれないですが……そういう純粋な気持ちが人間はもともと持っていて、音楽って人間のそういう根源的ところに訴えかけられるものだと思うんです。

―なるほど。人間の中にある純粋性を「けもの」だとしたら、そこに訴えかける音楽みたいな。

三船:今話したような感覚はマイノリティな人もマジョリティな人も持っているもので、DNA規模で刻まれているものだと思うんですよ。そこが、音楽の持つ可能性だと思っているから。だから理屈で聴くよりも、ただ感じてくれて、もしそこで繋がることができたら、と。そこに対する希望は捨てちゃいけないなって思います。聴きたくない人は聴かなくていいよってカットするとかじゃなくて。邦楽とか洋楽とかって言い方も嫌なんですけどね、音楽は音楽なので。そこにすら線を引きたくないと思う。

三船:自分が音楽業界に関わるようになった時、「え、二十代なんだ。若いのにすごいね〜」って言う奴、本当に大嫌いだった。その人は僕の年齢を見ていて、僕自身は見られてないんです。だから、今作で起用したHANAは13歳で、メディアはその13歳ってところをフックアップするんですけど、僕は年齢とかじゃなくてシンプルに声が良かったってだけで。別に彼女が何歳でも全然良かったわけだし。みんな結局ステレオタイプな見方とかジャンル分けするのがすごい好きなんだなって思いますね。もう一歩、相手のことを踏み込んで考えることができたら、もう少し世の中はおもしろくなる気がして。だから、この作品は、人が決めたルールみたいなのを飄々と飛び越えられる作品にしたかったという思いもあります。2010年代の最後に、少しでも踏み込む勇気を。マイノリティもマジョリティも分けないで、両方あっていいと思うし。人に対するリスペクトは持ちながら、この音楽を鳴っている瞬間だけは変な価値観に振り回されたくないな、と。

―今回もクラウドファンディングで資金を募ってアルバムの制作費やツアー費用に充てるっていうやり方をしてますが、音楽活動ってそもそも結局自分たちの表現のためってのが原点にあるわけじゃないですか。そこにお金を支援してくださいって大きな声で言うことって、ネガティブなイメージを持たれることもあると思っていて。実際に、批判的な声は聞こえてこないですか?

三船:僕らのやり方に対してアンチな人はもしかしたらいるかもしれないですけど、今の所そういう声は聞こえてきてないですね。お金で物欲を満たすことが幸福じゃないってことにみんな気づいたじゃないですか。自分たちの世代だと、お金あっても六本木ヒルズには住まないし、車も別にいらないかな、みたいな。それよりも、体験だったり、自分の生きてる意味とか達成感とかの方が、みんな欲しいと思ってる、そんな時代になった。例えば、一緒にフェスを作ったりした方が、お金がかかったとしても、一生忘れることのない記憶として残るだろうし。それはお金さえあればできることでもなかったりする。それを一緒に作ってる方が俺も楽しいなって思うわけで。もしそれをわかってくれる人が少しでもいるんだったら、クラファンは成立する。

―自分たちとファンとの間で立ち上げたFacebook上のファンコミュニティ「PALACE」といのもやってますよね?

三船:「PALACE」を通じて300人くらいの仲間ができて。そこから感じたのは、オンラインとオフラインの双方でやっていくことの希望でしたね。今回のツアーでグッズ作りたいんだけどどうしようかな?って「PALACE」で相談を投げかけたら、「私、実は絵を描けるんです」って人が出てきて、「それ、採用!」みたいな。実際、そのグッズのプリント作業までその子たちがやってくれたんです。

「PALACE」メンバーが企画したプラネタリウムライブの映像が公開に。

三船:クラウドファンディングを通じて、資金援助を受けたり、「PALACE」を通じて新たな仲間ができた時、バンドってライブで演奏してない時間もバンド活動なんだよなってことも実感しました。クラファンやってる時も、こうやってインタビューを受けている時も。通常、リリースしてから最初の1、2週間はCD屋さんも猛プッシュしてくれるけど、誰かの新しい作品が発売されたら入れ替わって、あっという間になかったことのようにされちゃう。その数日間のためだけにレコード作って、すぐ消費されていくような状況って、作り手側としては辛いなって思っていて。僕らにとったら一生ものの一枚を生み出してるわけだけど、それを売る販売店にとっては、毎月発売される無数にあるCDの中の一枚にしか過ぎないんだろうなって。そう考えると、僕ら自身が自分たちの作品を大切にしないでどうするの?って思って。別に一年間プロモーションしててもいいし、ずっとツアーしててもいいわけで。今まで戦後何十年でできた音楽を売るためのシステムってやつが、そもそも間違ってたんじゃないかって思いますね。クラウドファンディングは、そういう今の音楽ビジネスのシステムや考え方から一抜けさせてくれて、すごく自由になったんです。誰にも振り回されないで音楽が作れる環境をつくることができた。売れない音楽やってたら食っていけないからって、家族ができたタイミングとかで、生活を優先してバンドやめてシーンから居なくなった人たちもたくさん見てきたけど、僕はずっと音楽続けながら、ミュージシャンとして生きていきたいから、このやり方だったら生き残れるんじゃないかなって気づけたことは大きいです。

―今の日本の音楽ビジネスのやり方と違う方法で自分の音楽活動を続けるためのシステムを自分たちで作ったというわけですね。今後、未来はどうなると思いますか?

三船:もちろん、このやり方が10年後も続けられるスタイルなのかはわからないけど。ストリーミングサービスもいつまであるかわからないし。一つ思うのは2019年と2020年だと何かが圧倒的に変わると思うんですよ。今まで良しとされてきたものが一変するだろうと。

―その理由は?

三船:通信技術的なことでいうと5Gが普及したら、今まで以上にすごい量の情報が送れるようになる。それで何かが変わるかもしれないし、でもみんながツイートしてるツイートをためておくサーバーがめっちゃ熱を持ってるらしくて、僕らがツイートするたびに地球の寿命ガンガン削っているらしいです。本当に世界がその危機感に置かれたとき、もしかしたらiPhoneとかSNSっていうツールがもう使えなくなる時が来るかもしれない。今、僕たちの目の前に明確な不安があるんです。でも希望がないわけじゃない。価値観が大きく変わった未来を想像すると、今までやってきたことが通用しなくなるのは何となくわかっていて。よくわからないうちに勝手に作り出されていた「普通」に振り回されたりしないように、何が「普通」なんだろう?って疑問視していくべきで。人数が多いことが「普通」だとしたらそれにはもう価値はないと思うし。みんなが良いって言っていても、自分はそう思わないんだったらその状況は幸せじゃない。俺とあんたの好きは違うけど、どこかで交わることができる、そんな世界が理想的かなって思う。対立構造を作らないで生きていける時代に、そんな未来になってほしいなって。爆発しそうな何かはあるけど、だったらそれを丁寧に解体して、自分たちの手で築いていくしかないと思います。

ROTH BART BARON(ロットバルトバロン)

三船雅也 (vo/g)、中原鉄也 (dr) による東京を拠点に活動している2人組フォーク・ロック・バンド。2014年に1st AL『ロットバルトバロンの氷河期』をフィラデルフィアにて制作、以降カナダ・モントリオールや英・ロンドンにてアルバムを制作。2019年11月に4th AL『けものたちの名前』を発表し、< Music Magazine >ROCK部門第3位を始め多くの音楽メディアにて賞賛を得た。またサマソニ、フジロックなど大型フェスにも出演。活動は日本国内のみならず US・ASIA にも及ぶ一方、独創的な活動内容と圧倒的なライブパフォーマンス、フォーク・ロックをルーツとした音楽性で世代を超え多くの音楽ファンを魅了している。2018年よりロットバルトバロン・コミュニティ”PALACE”を立ち上げ独自のバンドマネージメントを展開。2020年5月30日には自身最大規模の公演となる”めぐろパーシモン大ホール”でアルバムレコーディングメンバーを中心に15人が舞台に集うツアーファイナル公演を行う。

Maika Loubté

SSW/トラックメーカー/DJ。SSW/トラックメーカー/DJ。幼少期から10代を日本・パリ・ 香港で過ごす。14歳で音楽制作をはじめ、帰国後、リサイクルショップでビンテージアナログシンセ サイザーに出会い、ポップスとエレクトロニックミュージックを融合させた現在のスタイルに至る。2016年、アルバム「Le Zip」で活動を開始。2019年7月12日、ニューアルバム「Closer」をリリース。5月にアルバムから先行配信されたシングル『Nobara』・『Mountainop』は国内外の多数のSpotifyプレイリストに追加され、うち『Nobara』はJ-WAVE 「SONAR MUSIC」の「SONAR TRAX」に選出、「TOKIO HOT 100」では最高17位でチャートインするなど話題となる。現在Netflixで全世界配信中のアニメ「キャロル&チューズデイ」にも楽曲提供で参加。これまでに、agnès b、Mercedes Benz、STUSSY WOMEN、Gapなどのブランドとのコラボレーションや、台湾・中国・香港・韓国・タイ・フランス・スペインでライブを行うなど、国内外で活動の幅を広げている。