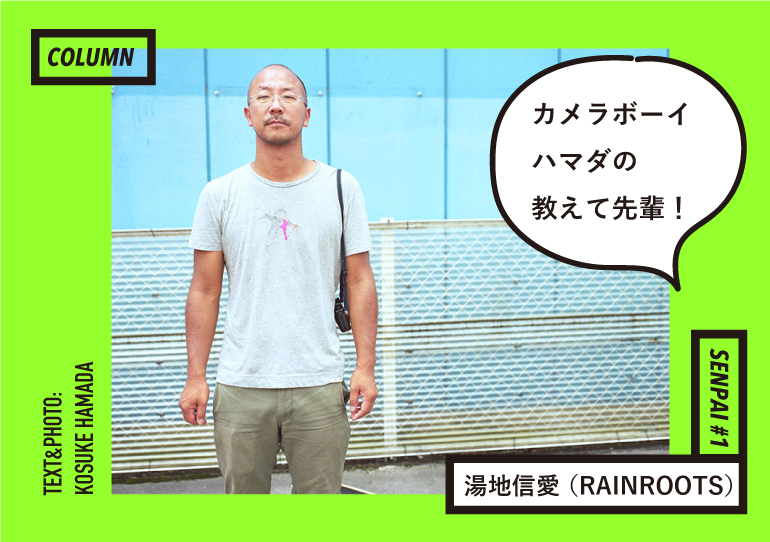

INTERVIEW & PHOTO by KOSUKE HAMADA

こんにちは。三重県在住の濱田紘輔です。僕は今、仕事をしながら旅をして写真を撮っているのですが、ゆくゆくは写真家、カメラマンとして生きていきたいと思っています。そのためのヒントを見つけるために、名古屋周辺の写真にまつわる仕事をしている人々を訪ね、写真を撮らせてもらいながら、話を伺うことにしました。先輩たちの背中を追っかけて、一人前の写真家になるために―。

今回は名古屋の大須エリアで個人ラボ『RAINROOTS』を構え、名古屋はもちろん、全国のファンからフィルムの現像・プリントを任されている湯地信愛さんに、フィルム写真について考えていること、これからのこと、フィルムカメラを使うために必要なことを聞いてみました。

―まずは、個人ラボを始めた経緯を教えてください。

個人ラボって言い始めたのは最近ですけどね。店を始めた当初も、いわゆる同時プリントだけするような店にはしたくないと思っていて。あの頃はアナログプリント機でプリントして、カメラを修理して販売していたんだけど、アナログ機でプリントできるサイズも限界があって。作家から展示をやるためにプリントの依頼が来ても、うちではできないので外に出してくださいって言ってしまうのが無責任だと感じるようになって、それならカメラの修理とかはやめて、大きなサイズの写真もプリントできるように暗室を構えようと思い始めました。

―名古屋でフィルム写真を撮っている人達がちゃんと活動できるように暗室を作ったんですね。フィルムの存在そのものが無くなってしまいそうになっている昨今ですが、改めてフィルム写真の良さについて聞かせてください。

レコードに例えると、プチプチってノイズが好きなわけではないけど、人が聞こえない音域も確かにあるのではないか?みたいな。CDだと容量の問題で人間が聞こえていないと思われている音を切ってしまっているんだけど、きちんとしたレコードだとCDよりも音域が断然広いんだよね。それが写真にも言えると思っています。

―レコードでいう音の厚みのようなものが、デジタルの写真だと反映されないのが嫌だということですか?

そうですね。でもデジタルが全部ダメとは、もちろん思っていなくて。クレマチスの丘で長島友里枝さんの展示を見に行った時にラムダプリントというデジタルデータを印画紙に直接焼いた大きい写真があって、めちゃくちゃカッコよかったんですよね。単純に言ってしまうとカッコよくてグッとくればいいと思っています。でもやっぱりフィルムでしかできない落としどころもあるからね。そこはうちがやろうと。

―さきほどの名古屋に暗室を構えたお話のように、フィルムを生き残らせたいと考えていると思いますが、具体的にどんな取り組みをされているのですか?

そんな偉そうな感じではないですけど、手焼きプリントでもフィルムを使っている人達が壁にぶち当たらないような環境を作りたいと思っていて、失くなってしまうかもしれないフィルム、印画紙をちゃんと使うことをRAINROOTSでは取り組んでいます。自分は日常で撮る写真を飾ることを提案しているのですが、日々の写真はフィルムで撮った方が合っていると思っています。それは、そうゆう人達がちゃんといてくれればフィルムが残るということもありますが。濱田くんはフィルムの環境を残すために何が必要だと思いますか?

―たくさんの人がフィルム写真を撮り続けることですか?

もちろんそうですが、じゃあどうやってフィルムで撮る人を増やせるのかというと、自分は単純にフィルムで撮ったそのプリントを見る機会を増やせればいいと思っています。フィルムプリントですよってレッテルを貼らずにどーんと見せること。そしたらグッときた人は撮った人に絶対聞くと思う。どこでプリントしたんですか?って。だからできるだけプリントしたいというのがあって、自分が一番大事にしているのは感覚として指を動かすことなんですよね。誰かが指を動かすと世界が変わると思っています。だから、その人のプリントをきちんと仕上げることによって、徐々に広がっていくと信じています。

―この場所で自分ができることをやっていくことが、後ろの人達に繋がっていくという信念なんですね。

この場所でっていう想いもあるけど、結構外に出ていくようになった。ワークショップやったりとか。

―いいことじゃないですか(笑)

いいことですけどお店の方が大変になるのでバランスが難しいね。思いのほか動き過ぎたかもしれない。前の店舗はやり過ぎて、狭いし、ある意味閉鎖的になってお客さんを減らしてしまった面もあって。この場所に移店してからは解放的ですが、まだそんなにお客さんが来ていないのでどうにかしないといけないとは思っています。

―お店をもっと解放的にしたいんですか?

マニアックにしようとしてる訳ではなくて、純粋にできるだけ多くの写真を撮っている人と関わりたいと思っています。

―RAINROOTSには若い人がたくさん来ている印象があります。若い人がフィルムを扱うということについてはどう思いますか?

もちろん若い人がフィルムカメラを手にしてくれるのは嬉しいですよ。でも例えば作家を目指したりプロを目指すのであれば、なんでフィルムを使っているのか?というのがきちんと明確でないといけないとも思います。

―僕がデジタルカメラを使わない理由は大量に撮ってしまうから撮った後に見返さないんですよね。たくさん撮らないといけないとか、暗いところで撮らないといけない場合はデジタルを使いますが。単純にフィルムのほうが綺麗だと思うのもあるんですけど。

そうゆう理由があればいいんじゃないんですか。デジタルカメラを使っている人にもいろんな理由があると思います。例えば8X10(大判カメラ)はデジタルに置き換えられたと思いますが、それは8X10で撮り続ける負荷とか苦痛差がありますよね。画質的な話になるとデジタルの方ができるのに8X10の細部まで見れる粒状感は必要なのか?という話になります。鮮明に物事を見せたいという話になった時に使い続けるのは保守的になってしまう。ちゃんと選択できる人はデジタルに行く。例えば写真家の伊丹豪さんは最先端のデジタル機材を使って、今でしか撮れない作品を作っています。やはりフィルムを使うにしろ、デジタルを使うにしろ明確な理由が必要だと思います。そこがちゃんとしていれば突っ込まれないですよね。

―なるほど。要はなぜそれを選んだかということですよね。

偽物みたいな人がいないほうが残ると思います。デジタルスキャンをする人がいて、その写真がカッコいいみたいになったら周りの人達も真似をする。その人が偽物ではなく本物だったら、ちゃんとデジタルスキャンを使う理由を説明できると思います。なので、フィルムで撮る理由がある人が使っていれば、その魅力はちゃんと広がっていくと思います。じゃないとフィルムの本来の良さは伝わらないし、廃れていってしまうでしょうね。

―耳が痛い話です。時間とかコストの面もあると思いますが、フィルムを使うなら自分が納得できるように使わないといけないですね。貴重なお話を聞かせて頂きありがとうございました!

湯地信愛 NOBUYOSHI YUJI

RAINROOTS店主

1975年生まれ。名古屋の大須エリアで個人ラボRAINROOTSを営む。

RAINROOTS

フィルムカメラの現像とプリントのお店。アナログ露光の機械焼きと暗室での手焼きプリントで写真を焼いています。

http://rainroots.main.jp

濱田紘輔 KOSUKE HAMADA

1990年生まれ。三重県出身。

カメラマンを目指し、日々奮闘中。最近はアメリカを題材とした作品を製作している。

1

2

3

4

5

「循環」をテーマにしたマーケットイベント「NU O MARKET」が今池・NU TRIAHにて開催。東京よりユニセックスブランド・METHOのほか、個性豊かな出店者が集う。

6